衆議院内閣委員会配布資料

平成30年5月24日 公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 代表理事 田中紀子

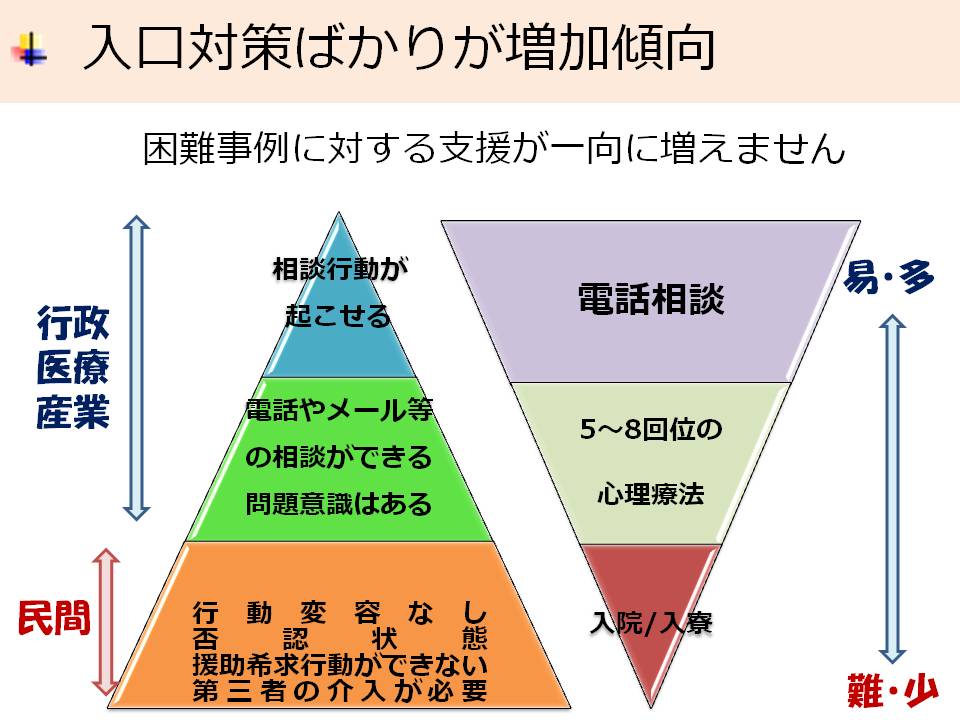

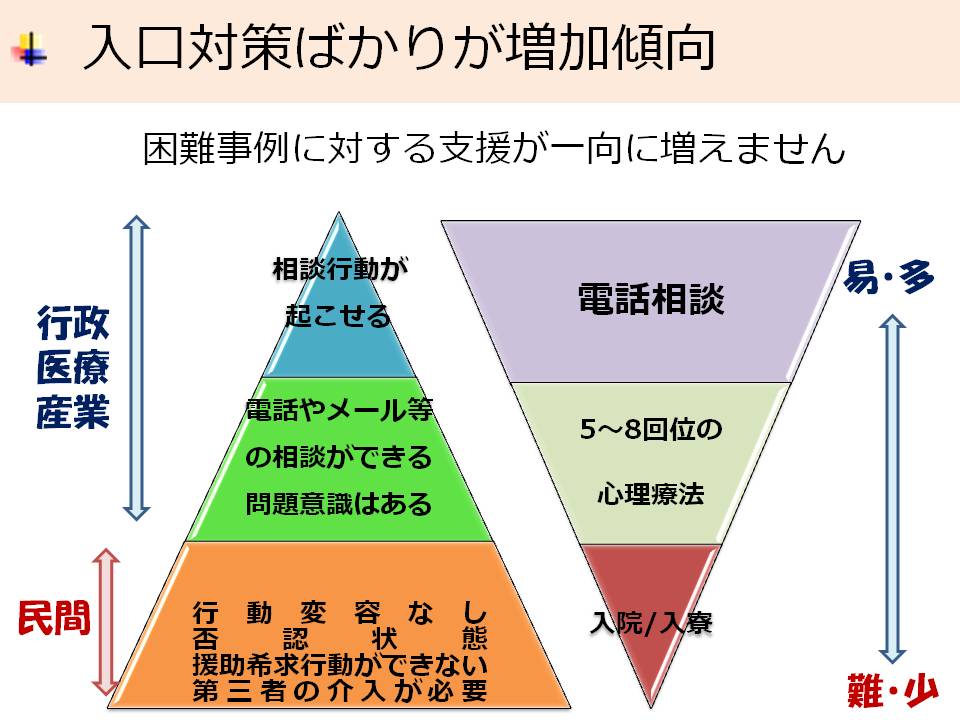

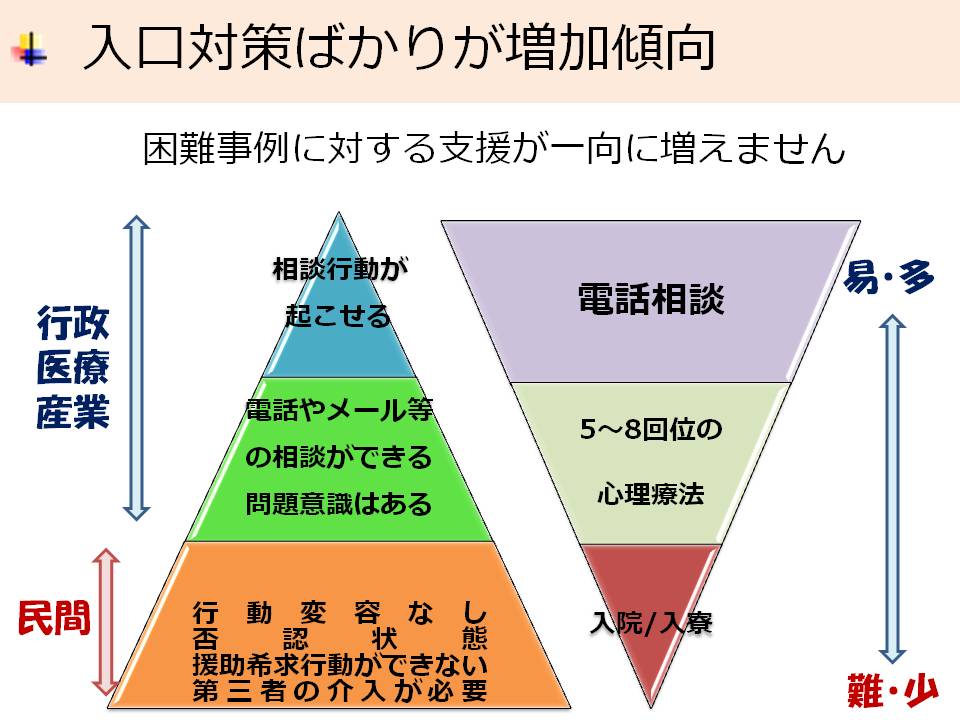

<本日お伝えしたい3つのポイント> ◆民間団体の役割と支援について ◆連携体制の強化 ◆予算の現状について 公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 代表理事の田中紀子と申します。 私は、自分自身がギャンブル依存症からの回復者でもあり、 また、祖父・父・夫と家族に依存症者をもつ立場でもあります。 それらの経験を生かして、現在では、ギャンブル依存症問題に苦しむ、当事者とご家族の支援を行っております。 どうぞ宜しくお願い致します。 本日は短いお時間で御座いますので、3つの要点に絞ってお話ししたいと思います。 まず第一に、民間団体の役割と支援についてです。 2016年12月にIR実施法が通って以来、ギャンブル依存症がにわかに注目され、 各地の精神保健福祉センター他、行政の窓口や、 公営競技、遊技の運営者側の皆様方も電話相談窓口などを設置されました。 その結果、早期に支援に繋がれる方達もいる反面、重篤な案件に対しては、 電話相談のたらい回しという現実も起きております。 例えば、お金を渡さないと、 ◆暴力をふるったり、近所に聞こえるようにわざと大声をあげる。 ◆首をつるなどしながら「今から自殺するぞ!」と脅迫動画を送ってくる。 ◆暴れて家の中を破壊するので、家族が車上生活を強いられている。 こうした案件に対し、行政、医療その他電話相談窓口に相談しても「本人を連れて来なさい」とどこでも言われてしまい、 家族にはなすすべがありません。 また警察に相談しても当事者に対する説教で終わってしまっています。 これらの案件は全て私どもが対処した事例です。 私たちは、どこからの支援も受けられず、予算もつかないまま、 同じ問題を抱えた家族同士で寄付を出しあい、こうしたハイリスクの案件に対応しております。 こんなおばさんである私が、包丁を振り回したり、暴れている、当事者の説得に向かい、 医療や回復施設への入院入寮を促し、自分の車で現地まで送っていき、 その後、ご家族の安全対策や自立支援を行っております。 ご本人が自殺を図ったケースもあります。 家族と連携し、なんとか一命をとりとめ救急病院へ運んだにもかかわらず、 救急から精神科への連携を拒否されてしまいました。 私どもが懇願しても入院は叶わず、結局自死されてしまい、 救えるはずだった命を救えなかったという苦い経験も御座います。 現状の依存症対策は、こうした重篤な問題に対する支援が置き去りにされたまま、 電話相談や数回の認知行動療法などの入り口対策ばかりが強化され、私たちの現実と対策がかい離しております。 (ご参考までに、現状の課題について図でお示し致します。作成:ギャンブル依存症問題を考える会)

第二に、申し上げたいことは「連携の強化」です。

カジノ議論と共に、ギャンブル依存症対策が取り上げられると

「医療の強化」ばかりが叫ばれるようになり、我々は困惑しています。

ギャンブル依存症は、アルコールの様に身体的健康が損なわれるわけではなく、

また治療薬もない現状では医療の果たす役割はわずかです。

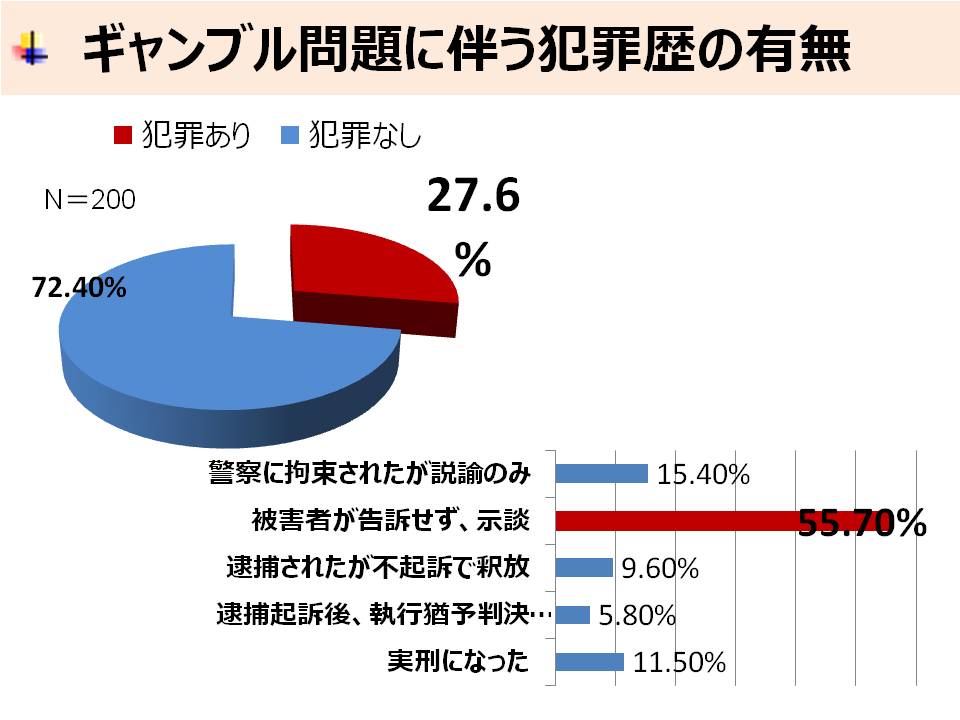

むしろギャンブル依存症は多重債務などの金銭的な問題と、

それに伴う犯罪によって介入されるケースの方がずっと多くあります。

動機にギャンブルの問題があった事件は毎日のようにニュース報道となっており、つい最近も、

●5/18 信金職員着服 351万円。使途はパチンコ

●5/21 青果卸会社元課長代理8年間で2億5000万円着服。使途はギャンブル

●5/21 小学校職員給食費688万円着服。使途はパチンコ、スロット

と、報道がありました。

ご参考までに、当会が2018年1月以降ニュース報道で把握した事件を添付致しております。

私どもの元にも、毎日「横領」「窃盗」「万引き」などの相談が寄せられ、

こういった事件の裏には、悲しみにくれるご家族がいます。

昨年12月には92歳の父親が、65歳になる無職で父親の年金をせびってギャンブルに行く長男を、

ハンマーで殴り殺すという痛ましい事件もございました。

ギャンブル依存症は弁護士や司法書士、警察との連携及び、

職場への正しい知識の啓発や予防教育がむしろ急務と感じております。

また最近では、高校の養護教師から「家庭内にギャンブルの問題がある生徒が、家に帰りたくないと言っている。」

などという相談も寄せられるようになったり、

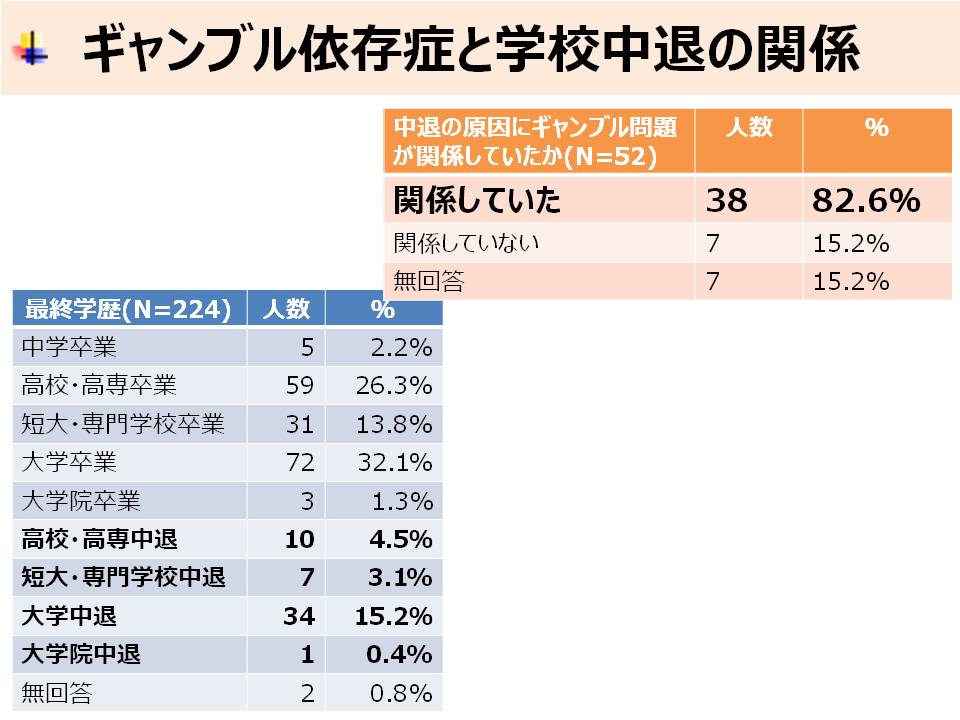

大学等の中退問題にギャンブル依存症が少なからず関わっていることが分かっています。

教育現場との連携も欠かせません。

さらにギャンブル依存症は、残念ながら当事者が回復しない場合も多くあり、

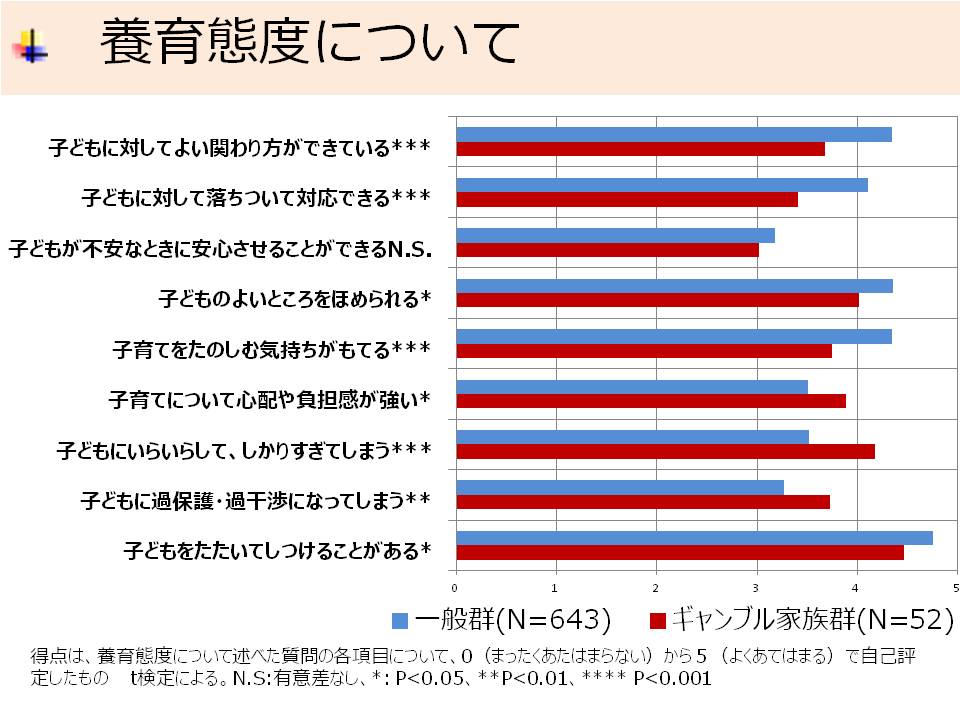

その場合には残された妻子が貧困状態に陥り、問題が子供の世代へと伝播していきます。

一人親支援や子育て支援との連携も必要です。

また、医療と行政だけを強化することは、別の弊害も生みます。

ギャンブル依存症の民間回復施設では、依存症からの回復者が支援者として活躍しており、

やりがいを感じ、生計を立て納税者として社会復帰を果たしています。

医療と行政に偏った支援は、このような回復した依存症者の居場所を奪うことにつながります。

ギャンブル依存症対策を考える際には、必ず民間団体、民間回復施設、

そして自助グループを含め、弁護士、司法書士、警察、児童養護施設、自殺対策、学校教育、企業教育、地域社会、

もちろん行政、医療、ギャンブル産業といった幅広い連携が必要です。

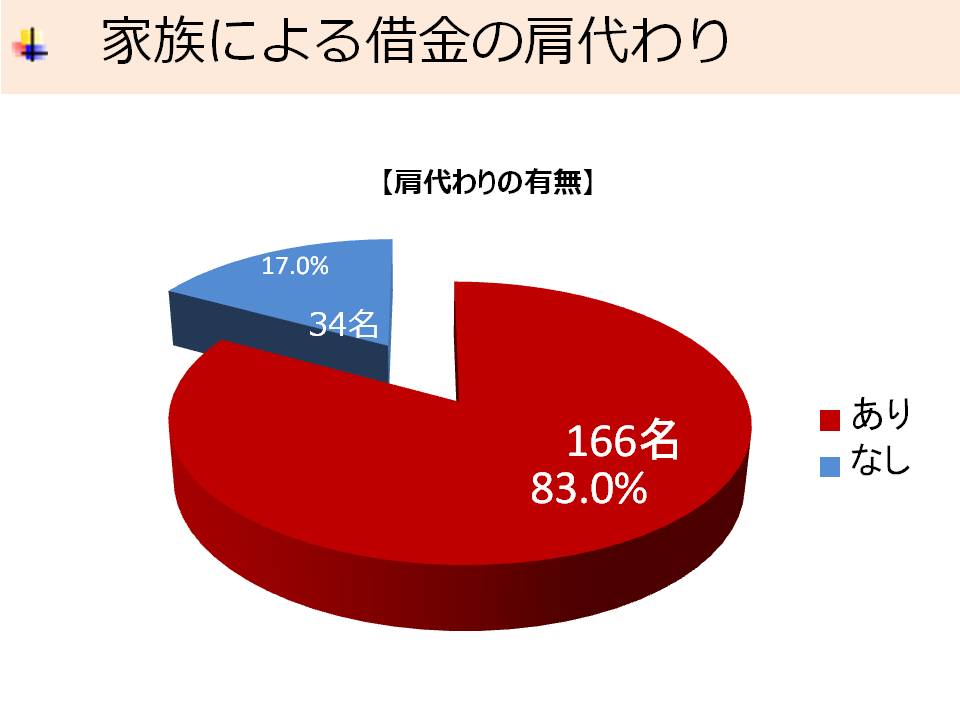

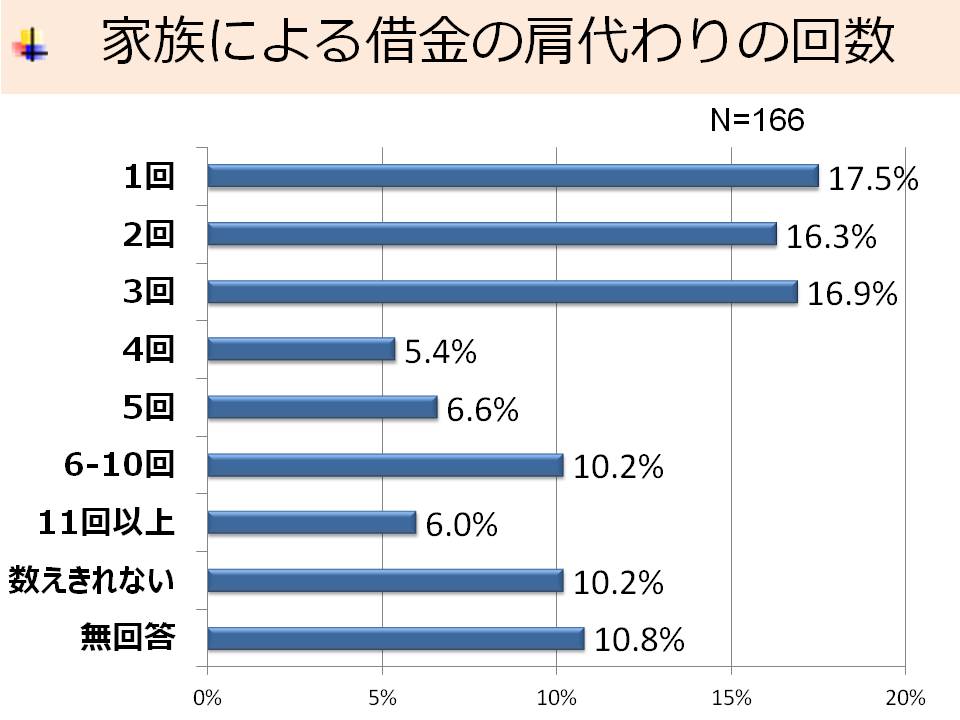

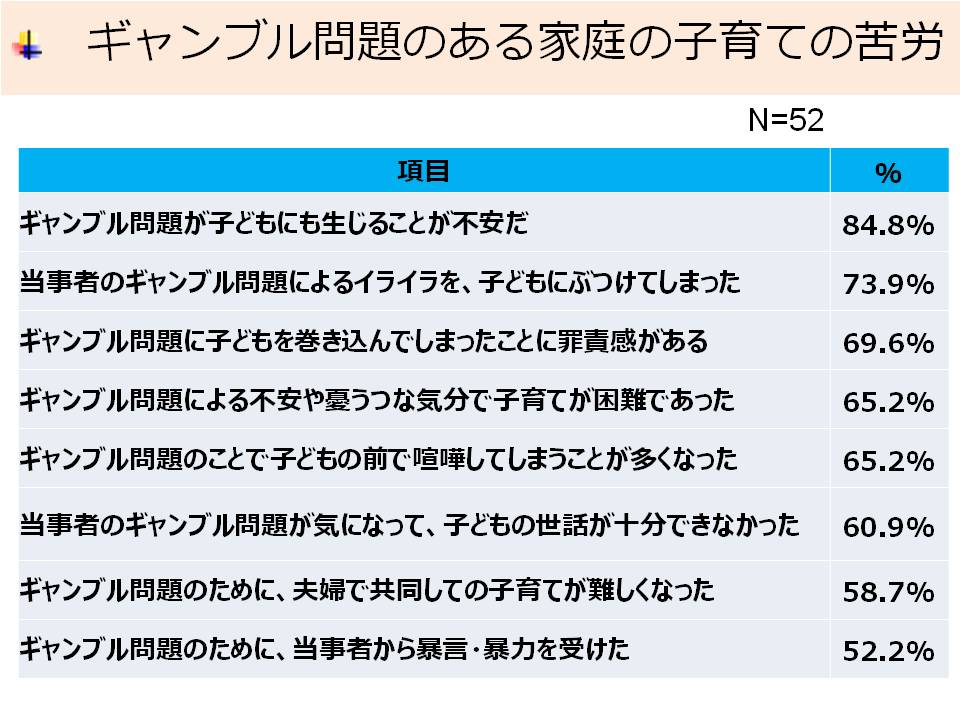

(ご参考までに、多重債務や、中退問題、養育問題に対するギャンブル依存症者の家族に対する筑波大学と当会との合同調査資料を添付致します。

出典「筑波大学 森田 展彰ら ギャンブル障害のある者の家族の実態と援助ニーズより」)

第二に、申し上げたいことは「連携の強化」です。

カジノ議論と共に、ギャンブル依存症対策が取り上げられると

「医療の強化」ばかりが叫ばれるようになり、我々は困惑しています。

ギャンブル依存症は、アルコールの様に身体的健康が損なわれるわけではなく、

また治療薬もない現状では医療の果たす役割はわずかです。

むしろギャンブル依存症は多重債務などの金銭的な問題と、

それに伴う犯罪によって介入されるケースの方がずっと多くあります。

動機にギャンブルの問題があった事件は毎日のようにニュース報道となっており、つい最近も、

●5/18 信金職員着服 351万円。使途はパチンコ

●5/21 青果卸会社元課長代理8年間で2億5000万円着服。使途はギャンブル

●5/21 小学校職員給食費688万円着服。使途はパチンコ、スロット

と、報道がありました。

ご参考までに、当会が2018年1月以降ニュース報道で把握した事件を添付致しております。

私どもの元にも、毎日「横領」「窃盗」「万引き」などの相談が寄せられ、

こういった事件の裏には、悲しみにくれるご家族がいます。

昨年12月には92歳の父親が、65歳になる無職で父親の年金をせびってギャンブルに行く長男を、

ハンマーで殴り殺すという痛ましい事件もございました。

ギャンブル依存症は弁護士や司法書士、警察との連携及び、

職場への正しい知識の啓発や予防教育がむしろ急務と感じております。

また最近では、高校の養護教師から「家庭内にギャンブルの問題がある生徒が、家に帰りたくないと言っている。」

などという相談も寄せられるようになったり、

大学等の中退問題にギャンブル依存症が少なからず関わっていることが分かっています。

教育現場との連携も欠かせません。

さらにギャンブル依存症は、残念ながら当事者が回復しない場合も多くあり、

その場合には残された妻子が貧困状態に陥り、問題が子供の世代へと伝播していきます。

一人親支援や子育て支援との連携も必要です。

また、医療と行政だけを強化することは、別の弊害も生みます。

ギャンブル依存症の民間回復施設では、依存症からの回復者が支援者として活躍しており、

やりがいを感じ、生計を立て納税者として社会復帰を果たしています。

医療と行政に偏った支援は、このような回復した依存症者の居場所を奪うことにつながります。

ギャンブル依存症対策を考える際には、必ず民間団体、民間回復施設、

そして自助グループを含め、弁護士、司法書士、警察、児童養護施設、自殺対策、学校教育、企業教育、地域社会、

もちろん行政、医療、ギャンブル産業といった幅広い連携が必要です。

(ご参考までに、多重債務や、中退問題、養育問題に対するギャンブル依存症者の家族に対する筑波大学と当会との合同調査資料を添付致します。

出典「筑波大学 森田 展彰ら ギャンブル障害のある者の家族の実態と援助ニーズより」)

最後に、予算の現状です。

2018年度の厚生労働省の依存症対策予算は6.1億円のうち民間団体へ直接支援される助成金は、

アルコール、薬物、ギャンブル全ての団体をあわせ1800万円です。

また、国と都道府県、政令指定都市が折半で行う地域生活支援事業による民間団体の助成では、

ギャンブル依存症支援団体への助成を検討していると答えて下さった自治体は、

当会及び他団体の電話調査によると19/67自治体となっており、実施率は28%、金額は3万円から20万円となっております。

その中でも、企画はすべて行政が行うというものや、

事業の半分だけ助成するといった実質には利用できない助成金も御座いました。

そして、興味深いことには、早々にIRに名乗りをあげておられる、

北海道、東京都、横浜市、大阪府、和歌山県、長崎県はこの民間助成金にゼロ回答でございました。

私たちは、「ギャンブル依存症対策をしっかりやる!」という口約束ではなく、

対策費拠出を含めた対策のあり方、また予算の規模などをお示し頂かないと安心できません。

相談電話の設置だけでは対策を行ったとはとても言えない現状があるからです。

また、どのような対策が必要なのか、ギャンブル依存症により現状起きている社会負担費などのコスト計算や

実態調査を行う費用なども計上されておらず、本当にしっかりとした対策が行えるのか?不安です。

また、ギャンブル産業側が、民間団体や研究者に直接助成することは、利益相反の問題もあり、

やはり国が売り上げの一部を税金などの形で管理し、依存症対策費として分担する制度を整備することが、

世界的にみてもスタンダードな方式だと思います。

ギャンブル依存症対策を整備する上で、今一度ご一考願えないかと思っております。

最後になりますが、このギャンブル等依存症対策で最も大きな前進となり、

今後基本計画を作成する上で、重要な役割を果たすと思われる、関係者会議が実現したことは、

中谷先生を筆頭とした、与党のギャンブル依存症対策PTの先生方、

またこの問題にお詳しい野党の先生方に心から御礼申し上げます。

ギャンブル依存症問題により、悲鳴をあげ、助けを求めておりますのは、当事者、そして家族でございます。

どうか当事者、家族の声を一つでも多く法案に取り入れて頂けるよう、心からお願い申し上げます。

お伝えしたい事はまだまだ沢山ございますが、あとは質疑応答のお時間にご質問頂ければと思います。

どうも有難うございました。

衆議院内閣委員会配布資料

最後に、予算の現状です。

2018年度の厚生労働省の依存症対策予算は6.1億円のうち民間団体へ直接支援される助成金は、

アルコール、薬物、ギャンブル全ての団体をあわせ1800万円です。

また、国と都道府県、政令指定都市が折半で行う地域生活支援事業による民間団体の助成では、

ギャンブル依存症支援団体への助成を検討していると答えて下さった自治体は、

当会及び他団体の電話調査によると19/67自治体となっており、実施率は28%、金額は3万円から20万円となっております。

その中でも、企画はすべて行政が行うというものや、

事業の半分だけ助成するといった実質には利用できない助成金も御座いました。

そして、興味深いことには、早々にIRに名乗りをあげておられる、

北海道、東京都、横浜市、大阪府、和歌山県、長崎県はこの民間助成金にゼロ回答でございました。

私たちは、「ギャンブル依存症対策をしっかりやる!」という口約束ではなく、

対策費拠出を含めた対策のあり方、また予算の規模などをお示し頂かないと安心できません。

相談電話の設置だけでは対策を行ったとはとても言えない現状があるからです。

また、どのような対策が必要なのか、ギャンブル依存症により現状起きている社会負担費などのコスト計算や

実態調査を行う費用なども計上されておらず、本当にしっかりとした対策が行えるのか?不安です。

また、ギャンブル産業側が、民間団体や研究者に直接助成することは、利益相反の問題もあり、

やはり国が売り上げの一部を税金などの形で管理し、依存症対策費として分担する制度を整備することが、

世界的にみてもスタンダードな方式だと思います。

ギャンブル依存症対策を整備する上で、今一度ご一考願えないかと思っております。

最後になりますが、このギャンブル等依存症対策で最も大きな前進となり、

今後基本計画を作成する上で、重要な役割を果たすと思われる、関係者会議が実現したことは、

中谷先生を筆頭とした、与党のギャンブル依存症対策PTの先生方、

またこの問題にお詳しい野党の先生方に心から御礼申し上げます。

ギャンブル依存症問題により、悲鳴をあげ、助けを求めておりますのは、当事者、そして家族でございます。

どうか当事者、家族の声を一つでも多く法案に取り入れて頂けるよう、心からお願い申し上げます。

お伝えしたい事はまだまだ沢山ございますが、あとは質疑応答のお時間にご質問頂ければと思います。

どうも有難うございました。

衆議院内閣委員会配布資料